目次

「2025年4月から新しい制度が始まったらしいけど、結局うちの病院(クリニック)は何をすればいいの?」 「報告が必要なのは分かったけど、具体的な手順がわからなくて後回しになっている…」

医療機関のご担当者様の中には、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ご安心ください。この記事では、2026年1月から始まる「かかりつけ医機能報告」に向けて、医療機関の担当者様が「いつまでに」「何を」「どのように」進めればよいかを、具体的な手順に沿って徹底解説します。

厚生労働省が提供する公式テンプレートへのリンクも完備していますので、この記事をブックマークして手順通りに進めれば、報告準備は万全です。

そもそも「かかりつけ医機能報告制度」とは?

この制度は、各医療機関が持つ「かかりつけ医」としての機能を患者さんや地域に分かりやすく”見える化”するためのものです 。決して医療機関をランク付けするものではなく、それぞれの強みを活かした地域連携を促し、患者さんが自分に合った医療機関を選びやすくすることを目的としています 。

報告された情報は、全国の医療機関を検索できるウェブサイト「医療情報ネット(ナビイ)」で公開され、自院の取り組みをアピールする場にもなりますし、逆にアピールが無いと患者さんに自院を選んでもらえなく可能性があるということです。

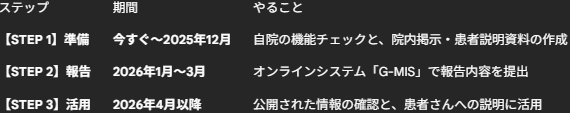

全体の流れ:3ステップで完了!

対応は大きく3つのステップに分かれます。まずは全体像を把握しましょう。

【STEP 1】今すぐ始めるべき「準備」作業(〜2025年12月)

自院の機能チェックリストで「棚卸し」

まずは、報告に必要な情報を整理します。これが報告作業の「元データ」になりますので、正確に確認しましょう。

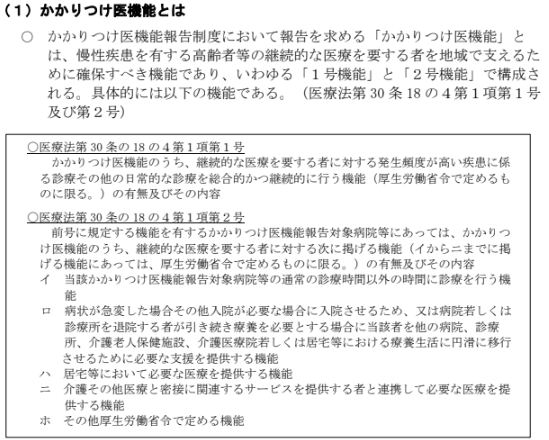

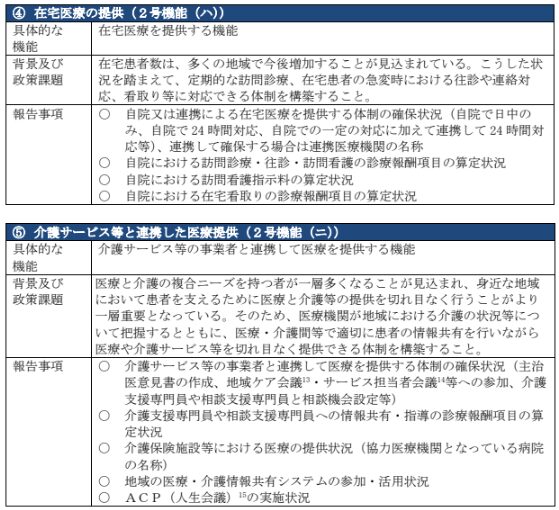

また、かかりつけ医機能の1号機能と2号機能について下記を確認しておいてください。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインより引用

1号機能(かかりつけ医としての基本機能)

以下の確認をしてください。

□ 医師の研修: 「かかりつけ医機能に関する研修」を修了した医師、または「総合診療専門医」は在籍していますか?(有無の報告でOK)

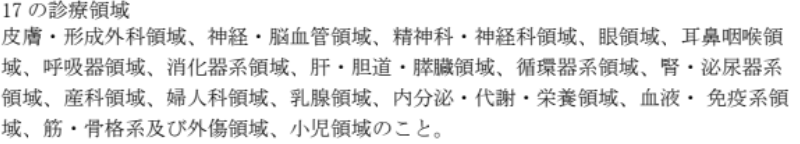

□ 一次診療: 厚労省が定める下記17の診療領域のうち、1つ以上で一次診療を提供できますか?

□ 患者相談: 患者さんからの医療に関する相談に応じる体制はありますか?

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインより引用

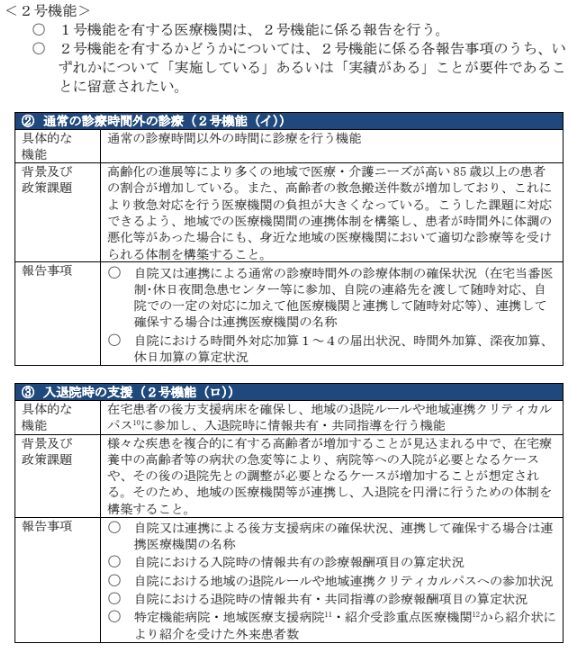

2号機能(地域連携など、より高度な機能) ※1号機能の要件を満たす場合に確認

以下の確認をしてください。

□ 時間外診療: 地域の輪番制への参加や、自院での随時対応、他院との連携など、時間外に対応できる体制はありますか?

□ 入退院支援: 後方支援病床の確保(連携も可)や、地域の退院支援ルールへの参加実績はありますか?

□ 在宅医療: 訪問診療や往診、在宅での看取りなど(連携も可)を提供していますか?

□ 介護連携: 主治医意見書の作成や、地域ケア会議への参加実績はありますか?

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインより引用

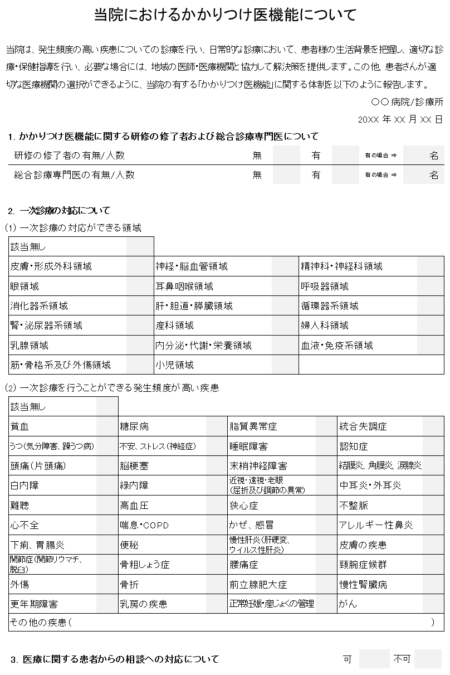

「院内掲示物」を作成する

報告内容を患者さんに知らせるため、院内にポスター等を掲示する必要があります。厚生労働省が便利なひな形(Wordファイル)を用意してくれています。

- URLから様式(院内掲示)をダウンロード

- ダウンロードしたファイルに、手順1-1のチェックリストの内容を転記

- 印刷して、受付や待合室など、患者さんの目に付く場所に掲示

これで院内掲示の準備は完了です。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインより引用

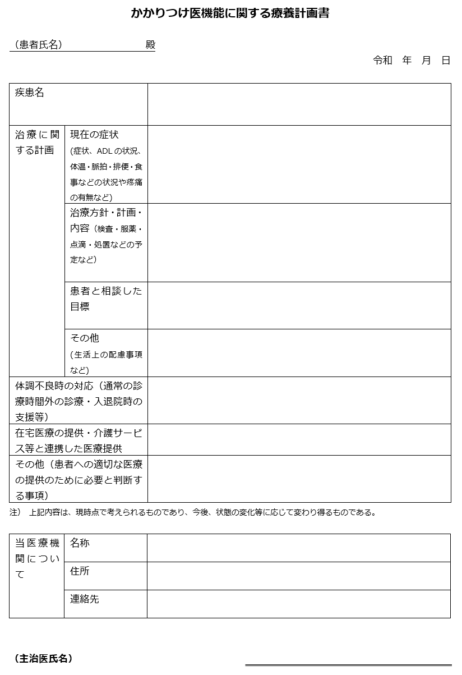

「患者さんへの説明様式」を準備する

2号機能を持つ医療機関は、患者さん(※)から求められた際に、治療計画などを説明する努力義務が課せられます 。いざという時にスムーズに対応できるよう、こちらもテンプレートを準備しておきましょう。

(※対象:在宅医療や、おおむね4ヶ月以上継続して通院が見込まれる外来患者さんなど)

下記URLから様式(患者説明様式)をダウンロード

自院の名称や連絡先などをあらかじめ入力し、テンプレートとして保存

これで、急な依頼にも慌てず対応できます。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインより引用

【STEP 2】オンライン報告「G-MIS」の使い方(2026年1月〜3月)

準備が整ったら、いよいよ報告です。報告は医療機関等情報支援システム(G-MIS)というオンラインシステムで行います 。

G-MISにログインできますか?

報告期間になってから「ログインできない!」と慌てないよう、事前に確認しておきましょう。

G-MIS ログインページ: https://www.med-login.mhlw.go.jp/

【よくあるトラブルと対処法】

パスワードが不明な場合: ログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」から再設定できます。

IDが不明・未取得の場合: 発行に2週間以上かかることもあるため、今すぐ以下のフォームから申請してください。

G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム:(https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form)

オンライン報告作業

ログインできたら、あとは入力するだけです。以下の3つのポイントを押さえれば、ミスなく完了できます。

STEP1のチェックリストから転記 手元に準備した「自院の機能チェックリスト」を見ながら入力してください。

自動入力(プレプリント)は必ず確認 診療報酬の実績など一部の項目は、レセプト情報から自動で数値が入力されます 。非常に便利ですが、必ず自院の記録と照合し、数値が正しいか確認・修正してください。

最後の「報告」ボタンを忘れない 全ての入力が終わったら、画面右上の「報告」ボタンを必ずクリックしてください。これを忘れると提出したことにならないため、要注意です。

【STEP 3】報告して終わりじゃない!報告後のアクション(2026年4月〜)

報告が終わったら、最後にもうひと仕事です。

「医療情報ネット(ナビイ)」で自院の情報をチェック

患者さんへの説明に備える

STEP 1-3で準備した説明様式がここで役立ちます。患者さんやご家族から説明を求められた際は、この様式を活用して丁寧に対応しましょう 。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインより引用

まとめ

「かかりつけ医機能報告制度」への対応は、単なる事務作業ではありません。自院の強みを再確認し、地域での役割を明確にし、そして患者さんへ効果的にアピールするための重要な取り組みです。

このブログを参考に、計画的に準備を進め、万全の体制で初回報告に臨みましょう。

DX医療介護ナビ 編集部

関連記事