21000円のフリーパスキャンペーン|ケアプランデータ連携システムの導入ガイド

目次

介護業界では、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)と介護サービス提供事業所との間で毎月多くの書類(サービス提供票や予定、実績など)をやり取りしています。従来、このやり取りは紙を印刷してFAX送信や郵送、直接手持ちするのが一般的でした。

しかしケアプランデータ連携システムは、これらのケアプラン情報の一部をオンラインで安全に共有できるようにする仕組みです。

厚生労働省が主導し令和5年(2023年)4月20日から本格稼働したこのシステムにより、介護事業所間の書類の受け渡しがスムーズになり、業務の効率化やコスト削減の実績が少しずつ産み出されてきています。

当記事では、居宅介護支援事業所や介護サービス提供事業所、地域包括ケアシステムなどの介護事業者の皆様に向けて、ケアプランデータ連携システムの導入方法やメリット、注意点、今後の展望、そして2025年6月から始まる「フリーパスキャンペーン」の内容を分かりやすく解説します。

また、ケアプランデータ連携システムの導入ポイントや導入メリット、シミュレーション、定番のつまづきポイントについて下記ガイド「ケアプランデータ連携システムの導入ポイント」でまとめています。

当ガイドを読むことで導入をスムーズにし、さらに使用方法、活用方法について理解できます。

無料ダウンロードが出来ますのでぜひダウンロードしご活用ください。

ケアプランデータ連携システム導入のステップ

ケアプランデータ連携システムを導入するには、いくつかの準備と手続きが必要です。公式ヘルプデスクの「スタートガイド」などで詳しい手順が公開されていますが、ここでは主な流れを整理してみましょう。

順を追って対応すれば難しいものではありません。

具体的な手順は無料でダウンロードできる「ケアプランデータ連携システムの導入ポイント」で記しています。

PC環境の確認

システムを利用するにはWindows 10または11のパソコンが必要です。基本的にはOSは最新状態にアップデートしておくことが望ましいです。

また、和暦ではなく西暦表示に設定してください。システム仕様上、和暦設定では動作しません。

使用するWEBブラウザはMicrosoft EdgeまたはGoogle Chromeを使用します。

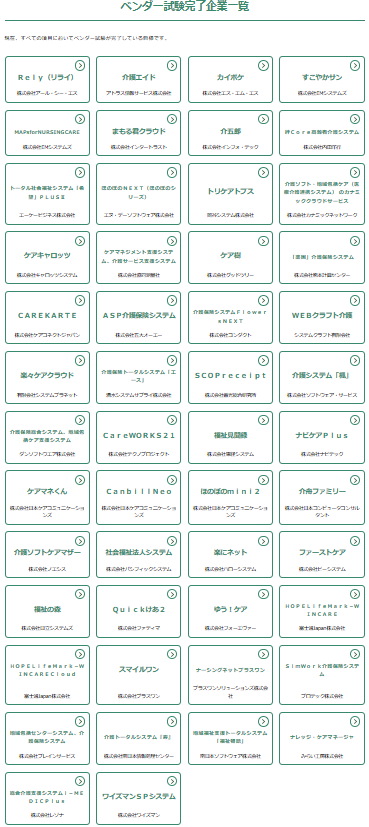

介護ソフトの対応状況確認

自事業所で使っている介護ソフトがケアプランデータ連携システムに対応済みか確認します。

主要な介護ソフトは対応済みと公表されていますが、2025年3月時点では下記のようにベンダーが対応しています。

もし現在使用中のソフトが未対応の場合は、ベンダーからのアップデート情報を確認しましょう。

ユーザーID・パスワードの取得

システムでデータ送受信を行う際に必要なユーザーID(「KJ」から始まる14桁)とパスワードを用意します。

これは各都道府県の国民健康保険団体連合会から発行されるIDで、介護給付の電子請求を行っている事業所であれば既にお持ちですが、法人本部などが管理している場合もあります。確認してみましょう。

未取得の場合は、国保連にメールまたは電話で問い合わせて発行してもらいます(手元に届くまで約2週間かかるようです)

クライアントアプリのインストール

ケアプランデータ連携システム専用の連携クライアントアプリを公式サポートサイトからダウンロードし、インストールします。

ダウンロードページで事業所の「組織名称」と「介護事業所番号」を入力すると入手可能です。

電子証明書の準備

システム利用には電子請求受付システム用の電子証明書がPCにインストールされている必要があります。

もしインストールされていなければ、国保連合会の電子請求受付システムから証明書をダウンロード・インストールします。証明書は「介護保険証明書」と「請求委任事業所用ケアプラン証明書」の2種類があり、両方準備しておきます。

詳しい取得・設定手順はケアプランデータ連携システムの公式サイトで案内されていますので、初めての方は参照するとよいでしょう

なお、次の手順で電子証明書のインストール状況が確認できます。

Windowsの「インターネットオプション」→「コンテンツ」→「証明書(個人)」から、発行者「e-seikyuu CA」で発行先「KaigoJigyousho」または「CarePlanJigyousho」の証明書があるか確認してください。

利用申請(ライセンス申込)

上記の準備が整ったら、ケアプランデータ連携システムの利用申請サイトでライセンス申請を行います。

先ほど取得したユーザーIDとパスワードを入力し、事業所情報(代表者名・担当者名・メールアドレス等)を登録すれば申請完了です。

申請が受理されるとライセンスが発行され、クライアントアプリ上でログインして利用できるようになります。

以上が導入までの大まかな流れです。公式ヘルプデスクサイトではマニュアルやQ&A、電話サポート(フリーダイヤル)も提供されているので、初めて導入する際も安心です。

パソコンに不慣れな職員しかいない事業所もあるかもしれませんが、その場合は国保連合会やベンダーのサポートを積極的に活用しましょう。

「導入・設定のハードル」を感じる事業所もありますが、オンライン説明会の開催など支援策も整えられてきています。

導入によるメリット~業務効率化と負担軽減~

ケアプランデータ連携システムを導入すると、日々の事務作業が効率化され、現場の負担軽減につながると期待されています。特に紙やFAXでのやりとりに追われていた事業所ほど効果は大きいでしょう。ここでは主なメリットを具体的に見てみます。

業務効率の向上・時間削減

最大のメリットは、サービス提供票やケアプランのやり取りがオンライン化されることで大幅に時間を節約できる点です。

とくにケアマネジャーがケアプランを印刷してFAX送信する作業には、個人情報マスキングなどで多くの時間がかかっていましたし、受け取った側も内容をシステムへ再入力する手間がありました。

システム導入により、こうした手作業が不要になり年間約411時間の業務時間削減が可能だと厚労省は試算しています。

浮いた時間を利用者対応やケアの質向上に振り向けることができるのは、大きな利点です。

実際に導入したケアマネジャーからも「毎月FAXしていた提供票が、一部はPC上で数クリックで完了するようになった。紙を印刷しなくて済むだけでも業務負担の軽減を実感できる」という声が上がっています。

転記ミス防止・書類管理の簡素化

紙とFAXでのやり取りでは、送受信ミスや転記ミスが起こりやすく、確認のため何度も電話連絡するといった非効率が発生していました。

また、紙書類の保管・管理は煩雑で紛失リスクと個人情報流出リスクも抱えています。

システム導入により、データを直接送受信できるため情報の行き違いや入力ミスを防止できます。

クラウド上でデータ管理することで過去の書類もすぐ検索でき、ペーパーレス化が進む点もメリットです。

「提供票の誤読や転記ミスがなくなり事務作業が減った。特に時間変更が多い訪問介護の実績も自動で取り込まれるのでとても楽になった」というケアマネジャーの声もあり、現場で効果を実感する例が出ています。

コスト削減

システムを使えばFAX通信費や郵送費、用紙の印刷代などの経費も減らせます。

厚労省の試算によれば、人件費削減効果も含めると1事業所あたり年間約81万円のコスト削減が見込まれています。

人件費を除いても約72万円/年の削減効果があるとのことで、紙代・インク代、郵送料やガソリン代まで含めて積み重ねれば無視できない額です。

昨今は郵便料金の値上げや配達の遅延も問題になっていますから、郵送に頼らないデジタル化のメリットはますます大きいでしょう。

さらに、「書類を郵送したり持参したりする際の交通費も削減でき、業務効率化とコスト削減を同時に実現できる可能性がある」と指摘されています。

職員負担の軽減とサービス品質向上

書類作成や送付に追われる時間が減ることで、ケアマネジャーや事務職員はより利用者対応に時間を充てられるようになります。

情報連携が迅速になるため、サービス提供票の調整や予定変更への対応もスピーディーになり、利用者へ適切なサービスをより速く提供できるようになるでしょう。

業務効率化は直接的な経費削減だけでなく、介護人材の確保・定着にも繋がるとされています。

煩雑な事務作業が減ればスタッフのストレスも軽減され、本来のケア業務に集中できる職場環境づくりに寄与します。

以上のように、ケアプランデータ連携システムには多くのメリットがあります。特に「毎月の提供票のやり取りに時間を取られて困っている」「FAX送信に伴うミスや漏れが心配だ」という事業所には、大きな業務改善が見込めるでしょう。

一方で、導入に当たっては注意すべきポイントもあります。次のセクションでは、システム導入時の「落とし穴」や課題について整理します。

導入時に注意すべき落とし穴・課題

便利なケアプランデータ連携システムですが、導入・運用にあたっていくつか押さえておきたい課題点もあります。事前に理解しておくことで「こんなはずじゃなかった」を防ぎ、スムーズな活用につなげましょう。

1台のPCでしか利用できない

現行のケアプランデータ連携システムは基本的に1事業所1ライセンス(1台のPCで利用)という前提になっています。

複数のパソコンから同時にアクセスすることは想定されておらず、事業所内でPCを共有したり、外出先から操作したりできない制約があります。

例えば、ケアマネジャーがケアプランデータ連携システムが入っていないPCで訪問先から提供票を送信する、といった使い方はできません。

一括送信などまとめて処理する場面では問題ないものの、リアルタイムで随時情報共有したい場合には不便さが残ります。

実際に「1台のPCでしか操作できないのが不便。別の拠点からも送受信できたらいいのに…」という現場の声も聞かれています。

【対応策】

この点はシステムの仕様上の制約のため抜本的な解決策はありませんが、例えば事業所内で共有PCを設置する、あるいはチーム内で送受信担当を決めて運用するなど工夫が必要です。「PC一台で十分回る業務体制か?」を検討し、場合によっては業務フローを調整することも検討しましょう。

導入・設定のハードル

前述のように、導入にはID取得や証明書インストール、ソフト導入など初期設定の手順があります。

普段PCに慣れていない職員にとっては、この手続き自体が負担に感じられるかもしれません。

また、小規模事業所では詳しいスタッフがいないため設定や操作習得に時間がかかるケースも考えられます。

最近はオンライン説明会の開催やサポート窓口の設置など支援体制を整えていますが、「本当にITに不慣れな職員でも簡単に使いこなせるか」という不安は導入のハードルとして残るでしょう

【対応策】

公式ヘルプデスクの活用はもちろん、ベンダーや自治体が実施する研修会に参加するのも有効です。実際の操作デモ動画やマニュアルを職員全員で確認し、手順を標準化しておくと安心です。また、最初は得意な人が中心となって運用を始め、徐々に他の職員にも広げていくとスムーズでしょう。

関係の深い別の事業所と一緒に導入を進め合い、聞き合うのも良い手です。

効果を実感しにくい場合も

導入効果は事業所の規模や業務量によって差があります。例えばFAX送信が元々少ない小規模事業所では、せっかく導入しても「思ったほど効率化を感じない」ということもありえます。

デジタル化に伴う業務フローの変化に慣れるまで時間がかかり、慣れるまでは逆に手間増に感じるといった声もあります。

「今まで紙でやっていたものをすべてデジタルに移行するのは難しい」「慣れるまで混乱した」といった意見もあり、移行には現場全体の見直しが必要になる場合もあるでしょう。

人は現状のやり方に慣れているため、最初は抵抗感があるのは事実です。

しかし、今後ケアプランデータ連携システムやその先にある介護情報基盤(全国医療情報プラットフォームの一部)への接続や、後述するAPI連携の実現により、多くのデータ連携が可能になりメリットが大きくなっていきます。

さらなる利便性向上に向けた今後の展望

ケアプランデータ連携システムは現時点では任意導入のシステムですが、国は今後その普及を強力に後押ししていく方針です。背景には、高齢者人口の増加や介護人材の不足という課題があり、デジタル技術による生産性向上が不可欠と考えられているためです。

ここでは、今後予想される展開や政策動向について押さえておきましょう。

利用促進のための政策誘導

厚生労働省はケアプランデータ連携システムの利用を促すため、介護報酬上のインセンティブを設けています。

例えば、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが通常より多くの件数を担当できる加算(居宅介護支援費(II))の算定要件に、本システムの活用が組み込まれました。

これまでは国のシステム以外の代替は認められていませんでしたが、2024年10月の通知で要件が緩和され、同等の機能・セキュリティを備えた類似システムの利用でも認められる方向となりました。

つまり、自前のITシステムで同等の連携ができていれば評価される形です。これは将来的に民間のシステムとの相互接続を視野に入れた動きと言えます。

システム連携API

現在、厚労省はケアプランデータ連携システムと介護ソフトでデータ連携を可能にするAPI(アプリケーション間インタフェース)の開発に取り組んでいます。

このAPIが実装されることで、さらにケアプランデータ連携システムの利便性が向上し連携作業が自動化されます。

将来的な義務化の可能性

現在はシステム導入は努力義務(推奨)に留まっており、使うかどうかは事業者の判断に委ねられています。

しかし、介護業界全体でペーパーレス化・業務効率化の流れが進む中、将来的に義務化される可能性も指摘されています。

なお、現時点では加算の要件や補助金の取得要件をして必要になってくるケースが増えてきています。

実際、「いずれ義務化されるなら、今のうちに導入して慣れておいた方が良い」という考えから早めに取り組む事業所もあります。

2025年スタート!「フリーパスキャンペーン」の具体的内容

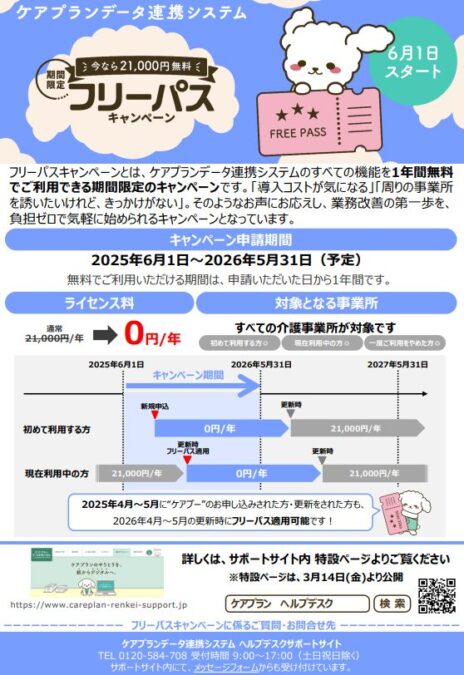

最後に、2025年から開始される「フリーパスキャンペーン」について解説します。これはケアプランデータ連携システムを期間限定で無料体験できる大変お得なキャンペーンで、皆様にもぜひ知っていただきたい内容です。

フリーパスキャンペーンとは、ケアプランデータ連携システムのすべての機能を1年間無料で利用できる期間限定のキャンペーンです。

「導入コストが気になる」「周りの事業所を誘いたいけれどきっかけがない」といった声に応え、費用負担ゼロで気軽に業務改善の第一歩を踏み出してもらうことを目的としています。まさに、これまで導入をためらっていた事業所にとって格好のチャンスと言えるでしょう。

キャンペーン申請期間

2025年6月1日~2026年5月31日(予定)の間に申し込むことで本キャンペーンが適用されます。

この期間中であればいつ申し込んでもOKですが、無料で利用できる期間は申請日から1年間となります

利用料金無料対象

申請から1年間は0円(通常は21,000円/年のライセンス料がかかります)。

例えば2025年8月に申し込めば、2026年7月まで無料、といった具合です。1事業所あたり21,000円相当の費用がまるまる免除される計算になります。

対象事業所

すべての介護事業所が対象です。

新規に初めて使う事業所はもちろん、現在利用中の事業所や過去に利用していて一度やめてしまった事業所も含まれます。

つまり既存ユーザーも含めて全てが1年間無料になる太っ腹な内容です。

既存利用者への優遇措置

「今年度の更新をしたばかりで無料期間に入れないのでは?」という心配も解消されています。2025年4月~5月にケアプラン連携システムを新規申込・更新した事業所については、2026年4月~5月の更新時にフリーパス適用可能とされています。

キャンペーン直前に導入・更新したケースでもちゃんと1年無料の恩恵が受けられるよう配慮されているわけです。

このキャンペーン情報は国保連合会のケアプランデータ連携システムヘルプデスク・サポートサイト内の特設ページで詳細が案内されています。

2025年3月14日から公開されているとのことなので、具体的な申込方法やよくある質問などはそちらで確認できます。問い合わせ先もフリーダイヤルが用意されており、不明点があれば気軽に相談可能です。

キャンペーンの狙いは、とにかく導入のハードルとなる費用面の心配を取り除くことにあります。

実際、前述のように「年間2万円強の利用料が負担」という声は小規模事業者ほど多く聞かれていました。

そこでまずは無料で使ってもらい、便利さを実感してもらうことで、その後の定着・普及につなげる狙いです。

キャンペーン期間中にどれだけ「これは有料でも続けたい」と思えるかが勝負とも言われています。

このフリーパス期間を利用して、自社の業務フローにシステムを組み込んでみることを強くお勧めします。仮に使ってみて「思ったほどメリットがなかった」と判断すれば無料期間終了後にやめる選択もできますし、一方で「便利だし今後も使いたい」となればそのまま継続すればいいのです。つまりリスクなしでトライアルできる絶好の機会です。迷っているよりはまず1年間試してみて、職員の反応や業務効率の変化を測ってみる価値は大いにあるでしょう。

当社コンサルタントによるケアプランデータ連携システム普及支援

伴走支援ができます

改善活動のためのプロジェクトを推進していくにあたり、自施設内のリソースや実力では取り組むことが難しいことがあります。

そのために、外部の業者に研修やコンサルティング、伴走支援を検討するのも一つの選択肢です。

とくに、補助金の都合や、法人の号令によりICT化のプロジェクトを進めなければならない状況などでは、施設内での準備が整わないため、外部のコンサルタント等に頼った方がプロジェクトの成功率が高まります。

また、このようなプロジェクトにおける教育や伴走支援に対しても介護テクノロジー補助金が適用できるようになっていますので、これを見越して補助金を申請するのは有効な方法です。

自治体を巻き込んだ支援実績

当社では自治体・行政と一緒にケアプランデータ連携システムの普及に努めたプログラムを行っております。

研修やデモンストレーションなどの支援が可能ですのでご興味があればこちらからお問合せをいただければと思います。

外部のコンサルタントや伴走支援者の活用

介護施設が外部のコンサルタントに依頼することで効果的な支援を受けられる項目には、以下のようなものがあります。

- 現状分析と課題抽出

- 客観的な視点での業務フローの分析

- 職員へのヒアリングやアンケート実施と分析

- 施設の強みと弱みの洗い出し

- 改善計画の策定支援

- 具体的な改善目標の設定

- 実行可能な改善施策の提案

- 中長期的な改善ロードマップの作成

- ICT・介護ロボット導入支援

- 施設に適したICTツールや介護ロボットの選定

- 導入計画の策定と実施支援

- 職員向け操作研修の実施

- 業務プロセス改善支援

- 業務の標準化・マニュアル作成支援

- 効率的な業務フローの設計

- 多職種連携の仕組み構築

- 人材育成・教育研修

- リーダーシップ研修の実施

- 接遇・コミュニケーション研修

- 介護技術向上のための実践的研修

- データ分析と活用支援

- 介護記録等のデータ分析方法の指導

- 科学的介護の実践に向けたアドバイス

- KPIの設定と進捗管理の仕組み構築

- 組織風土改革支援

- 職員の意識改革を促す研修の実施

- チームビルディング支援

- 職場環境改善のためのワークショップ開催

- 継続的な改善活動の仕組み構築

- PDCAサイクルの導入と運用支援

- 改善活動を推進する内部人材の育成

- 定期的なフォローアップと進捗確認

- 他施設の成功事例共有

- 類似施設での改善事例の紹介

- ベストプラクティスの共有と適用支援

- 補助金・助成金申請支援

- 活用可能な補助金・助成金の情報提供

- 申請書類作成のサポート

これらの支援を受けることで、施設内だけでは気づきにくい課題の発見や、専門的な知識・経験に基づいた効果的な改善策の実施が可能になります。

また、外部の視点を取り入れることで、職員の意識改革や新たな取り組みへのモチベーション向上にもつながります。

また、介護ICTやロボットなどの介護テクノロジーを購入しても、その利用が定着しないという施設が半数以上あるとされているためスタッフ教育や伴走支援は不可欠とされています。

当社は生産性向上のための伴走支援、介護テクノロジーの導入支援のための研修、セミナー、伴走支援、さらには補助金申請サポートも行っておりますので、ご興味があればこちらからお問合せをいただければと思います。